|

Durch

die Nase atmen wir nicht nur ein und aus, sondern wir nehmen

auch Duftstoffe auf, die in unserem Gehirn analysiert werden.

Die Nasenflügel

folgen einem raffinierten System der Arbeitsteilung: Sie wechseln

sich alle drei bis vier Stunden ab, so daß immer nur

eins der beiden Nasenlöcher riecht und atmet, während

das andere eine Ruhepause hat. Durch

die Nase atmen wir nicht nur ein und aus, sondern wir nehmen

auch Duftstoffe auf, die in unserem Gehirn analysiert werden.

Die Nasenflügel

folgen einem raffinierten System der Arbeitsteilung: Sie wechseln

sich alle drei bis vier Stunden ab, so daß immer nur

eins der beiden Nasenlöcher riecht und atmet, während

das andere eine Ruhepause hat.

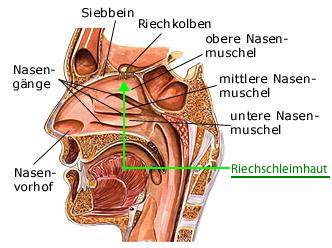

Als Riechorgan verfügt die Nase über zahlreiche entsprechende

Sinneszellen, die vom Riechnerv ausgehen.

Die Riechschleimhaut

ist aus Basal- und Stützzellen gebildet, aus denen die Riechzellen

hervorragen. Jede dieser über zehn Millionen Zellen mündet

in einen Riechknopf, der von etwa fünf winzigen Riechhärchen

besetzt ist. Diese sind in der Lage, gelöste Duftmoleküle

aufzufangen. Wenn das geschieht, wird die Sinneszelle veranlaßt,

einen Nervenimpuls zu erzeugen. Die Riechnervenfasern leiten den

Impuls durch die Siebbeinplatte in den Riechkolben. Von dort werden

die Geruchsreize den verschiedenen Gehirnzentren übermittelt,

in denen die Gerüche bewußt wahrgenommen werden. Der

Riechkolben ist ein vorgeschobener Teil des Endhirns. Er hat etwa

die Größe eines Streichholzkopfes und liegt beim Siebbein.

Das Siebbein, das die zentrale Schädelbasis bildet, beinhaltet

winzige Öffnungen für die Fasern der Riechzellen.

Der äußere

Teil der Nase besteht aus Knochen und Knorpeln. Die Nasenknochen

bilden je eine Nasenhälfte und die Brücke zwischen den

Augen. Die Elastizität der Nase ist durch die Nasenknorpel

gegeben, die vorne innen an den Knochen anschließen.

Die beiden

Nasenhöhlen werden durch die Nasenmuscheln in weitere Gänge

unterteilt: die Nasennebenhöhlen. Sie liegen hinter den Augenbrauen,

hinter den Wangen und im Dreieck zwischen Stirn und Nase.

Nach

ZWAARDEMAKER unterscheidet man neun unterschiedliche Formen der

Geruchsempfindungen: 1. ätherische Gerüche (z.B. Apfel),

2. aromatische Gerüche

(z.B. Anis), 3. balsamische Gerüche (z.B. Jasmin), 4. Moschusgerüche

(z.B. Patschuli), 5. lauchartige Gerüche (z.B. Zwiebel),

6. brenzlige Gerüche (z.B. Tabak), 7. Kaprylgerüche

(z.B. Käse), 8. betäubende Gerüche (z.B. Opium),

9. gestankähnliche

Gerüche (z.B. Fäulnis). Nach

ZWAARDEMAKER unterscheidet man neun unterschiedliche Formen der

Geruchsempfindungen: 1. ätherische Gerüche (z.B. Apfel),

2. aromatische Gerüche

(z.B. Anis), 3. balsamische Gerüche (z.B. Jasmin), 4. Moschusgerüche

(z.B. Patschuli), 5. lauchartige Gerüche (z.B. Zwiebel),

6. brenzlige Gerüche (z.B. Tabak), 7. Kaprylgerüche

(z.B. Käse), 8. betäubende Gerüche (z.B. Opium),

9. gestankähnliche

Gerüche (z.B. Fäulnis).

HENNING

unterschied sechs Grundqualitäten: würzig, blumig, fruchtig,

harzig, brenzlig und faulig. Eine Ordnung dieser Grundgerüche

wurde mit dem Schema des G.s angestrebt. Die sechs Qualitäten

sind demnach an den sechs Ecken eines Prismas stehend zu denken,

dazwischen liegen die Übergänge.

Das

den Geruch aufnehmende Organ (Regio olfactoria) ist die in der

obersten der drei Nasenmuscheln liegende Riechschleimhaut. Die

mit dem Atemzug emporströmenden Gase werden hier als Geruch

wahrgenommen. Die Reizschwelle ist sehr niedrig. Bei mehreren,

gleichzeitig wahrgenommenen Gerüchen setzt sich

der stärkste bzw. gefühlsbetonteste durch.

Das

Riechzentrum im Grosshirn hat seinen Sitz beim Menschen im Hippocampus

und Uncus. Zum Geruchsorgan führt die Filia olfactoria über

den Bulbus olfactorius.

Es

wird vermutet, daß der Geruchssinn genetisch der älteste

Sinn des Menschen ist. Geruch und Gefühlsleben sind

eng verbunden. Dies schlägt sich in der Redewendung

nieder, jemanden nicht riechen zu können.

Aufgabe: ZWAARDEMAKER

und HENNING unterscheiden unterschiedliche Kategorien. Welche

der beiden Einteilungen erscheint dir verständlicher? Begründe. |

|